古唐津の成型上の特徴

古唐津はのびのびとした自由奔放な持味

唐津陶の成型上の特徴は、蹴轆轤(けろくろ)を用いた水引き細工と叩き細工です。

その回転は、成形水引きは右回りですが、削り出しの細工は左回りです。

瀬戸・美濃地方は手轆轤で、水引きも削り出しも、ともに右回りですが、手轆轤成型であるので、大鉢類や大壷・甕類には回転力が弱く、連続回転が保てませんのであまりみられません。

古唐津は、回転を「足」によるので、胎土ののった上鏡の連続回転を保つことができます。

したがって大形の水喪・火鉢・大壷類の成型が容易にできたようです。

唐津陶の成型は、ことさらに意識を残さないで素晴らしい「姿」の作行を無限に残し、のびのびとした自由奔放な持味をみせています。

不必要な厚味もなく、口造りの部分に僅かな厚味を残し、削り仕上げの際に、、高台がようやく残る程度に「糸切り」をして「糸底の土」も僅かにつける程度に成型細工をします。

削り出す前に、唐津陶はぎりぎりの厚味をそえる程度ですが、轆轤細工がさえています。

削り出しの仕上げで、ほどよい量感が整えられていくのです。

成型の際に、用いる「平こて」は、古唐津独特のものであって。

瀬戸地方は「角こて」を用いていますが、それぞれの道具の違いによっても器の量感を異にし特色づけるのです。

高台の「削り」の道具もまた特色があって、堅い板金を曲げた刃のつかない丸かんなか竹箆を用いています。

鈍重な「丸かんな」は、まだ軟かな生乾きの際に、使って削り出すと、あの「ざんぐり」した土味が得られます。

削り加減と「丸かんな」竹箆の使い方によって、あの唐津特有の高台の持味が宿されているようです。

「三日月高台」も、「ときん」といわれる高台内の土味も、無雑作な削り出しの反復作用が生み出す陶工の手仕事のあとです。

美濃陶に比較して唐津陶は高台の造形が強くて美しいと思います。

美濃陶は「打込み」によって「つけ高台」「足付」をそえているのに対し、唐津陶の高台は粗野な削り出しだからです。

「唐津その歴史」も参照

叩き手の成型技法

古唐津は轆轤(ロクロ)による成型技術

この技法は、水甕や大壷、中壷、茶壷、蓋物などの比較的に形状の大きな「袋物」の成型に用いられていたようです。

底叩き

轆轤(ロクロ)の上に土灰をまき、布を湿らせて必要な大きさの円さをかたどり、粘土を轆轤(ロクロ)の板に叩きつけ、付着させ、底叩きを行なって、厚さと密度を均一にします。

よりひも

長さ45Cm~65Cm内外、径6Cm内外の粘土の紐を必要本数作ります。

下りねんじり

あらかじめ用意した「よりひも」を右手で支え、先端を左手の人差指と親指の間にはさみ、左手を下方に、ねじるように「底叩き」の土の上に輪づみします。

轆轤(ロクロ)の回転にしたがって、この「下りねんじり」と「輪づみ」の作業をくりかえしていきます。

叩き

ある高さに輪積みが出来上り、形状の一部がなかば成型されると右手に叩き道具の「トキャー」を待ち、甕や壷の内側に入れ、左手に「シュレー」と呼ぶ叩き小道具を持って轆轤(ロクロ)の回転にしたがって内・外側より叩き、形状を整え、強度を保つのです。

叩きに使う道具はシュレー・トキャーといい韓国でも同じ呼び方でこの技法が大陸から伝えられたことがわかります。

この工程の途中、甕や壷の内側には、「トキャー」にあらわれている木目の年輪が波文(青海波の連鎖模様)となって刻まれてゆき、タト側には「シュレー」の表面の凹紋があらわれていきます。

次に「シュレー」の裏面の平板で叩き、外側に出来た凹文(格子の線模様に似た叩き模様)を少々ながら打ち消していきます。

フイッテ

内側、タトイ則よりフイッテを待ち、水に表面をぬらしながら軽く叩き、「タト側の叩き手模様」を消しながら、強度をそえていきます。

焚火乾燥

仕事場の轆轤(ロクロ)の前に雑木で焚火をして外側を乾燥させます。

小形状の壷類などはタト側だけを乾燥させた後に天日乾燥させているようです。

大形の水甕類や、壷類になると内側からも焚火乾燥を行いるようです。

このために仕事場は煙に包まれるなりますが、陶工たちは古い慣習の中で、この焚火乾燥を、今日でも継承しているようです。

叩き手技法による成型の場合、大形状の作品類になると「下りねんじり」「叩き」「フイッテ」「焚火乾燥」をくりかえしながら、徐々に形状を整えていきます。

「唐津その歴史」も参照

叩き技法について

叩きの技法は非常に古くからあります。

紀元前5世紀頃、揚子江以南で印文陶工器を作っていたタイ系の民族が、漢帝国の膨張と共に南下して南中国、インドシナ半島、雲南、タイ、マレー半島、インドネシア、ビルマ等に移動します。

現在東南アジアで轆轤(ろくろ)、窯なしで叩き土器を作り、水甕、土鍋等として使っています。

有史前、叩きの技法が中国から朝鮮半島に伝わり、金海土器となり、百済、新羅、任那土器と発達し、日本に伝えられて須恵器となりました。

韓国では叩き技法は甕作りに使われて、各地に残っています。

「唐津その歴史」も参照

叩きの技法について

a、轆轤(ろくろ)盤に八寸(木版)を粘土で密着させます。

八寸に灰を敷き、余分な灰を取り除いて水でぬらす。

土の円板を灰の上にのせ、円板を底打で叩いて八寸に密着させます。

ヘラで線をひき、底の大きさをきめます。

b、直径二心位の粘土の撚り紐を左手に持ち、右指先で底の部分に密着させます。

その上に撚り紐を両手で持ち、右手の親指と人差指ではさんで紐を薄くつぶしながら積み上げる。

この動作を繰り返して希望の高さにしています。

板おこしの場合、この時点で水引きしています。

c、木製の「叩き板」を右手に、「あて木」を左手に持って壷の内側にあて、外側を叩き板で叩きます。

叩くと、土は薄く叩き締まり、大きく5

れてゆく。

叩き板の凹文が壷の表面に凸文を作り、内側はあて本の年輪が重なって、青海波文を作ります。

東南アジアでは丸石を使うので青海波文は出ない。

d、轆轤(ろくろ)を蹴って左回転させながら、ぬれた布を右手の指にはさんで口を作ります。

e、箆二眉や胴に文様を陰刻しています。

轆轤(ろくろ)を左回転させながら、箆で底の部分を切る。

叩きは上が薄くのばされるので見た感じより軽いのですが、板おこしは叩き技法のもよりやや重いのが特徴です。

古唐津の制作工程

古唐津の「白」へのあこがれ。

焼成前の移動

天日乾燥、施釉、窯詰めまでの移動運搬は、収縮を見越して2割程度、焼成後よりも大き目に作っているので、大変な労力が必要で、運搬にはワラ製の縄を3組に交錯して使用し、2人から4人で待ち運んでいたようです。

施釉・窯詰め

土間または仕事場の庭先を掘り下げ、釉薬がもれないように漆喰(しっくい)をしたフネを作り、その中に釉薬を入れ、半乾燥の折に、内側、タト側を同時に施釉して窯詰めを行っていました。

碗類の施釉方法は、高台を指でつかみ、釉槽の中に素早くつけていました。

窯詰めの折、皿類などは、ほとんど重ね積みであり、地土を丸くまるめてだんご風な目上を用いているようです。

鉢類・壷類の窯詰めには貝を高台に点々と付着させ、目土にかえ、徳利類の窯詰めには目高台の他に籾殻を付して焼成しているようです。

古唐津系の窯場では匡鉢(さやばち)を用いず、直接作品に焔が当り、また窯内の有機物も舞いふりかかる状態で焼成されているようです。

板おこしの成型技法

古唐津系の作品の中で、朝鮮唐津の徳利、小壷、花器、お預け徳利などの袋ものは、「板おこし」の技法で成型されているようです。

底造りの工程は、「叩き手」と同じですが、道具を使用しないで、こぶしで叩いて板状に伸しているようです。

粘土をあらかじめ轆轤(ロクロ)で円筒に成型して、口径の大きい方を底に付けます。

布に伸して全体の形を整えているようです。

竹ベラで削りをあてて轆轤(ロクロ)より離していきます。

少し乾いてから掌で凹ませていきます。

唐津陶の成型工程の中で、け(蹴)轆轤(ロクロ)の廻りは、成型の場合は右廻りであり削りの場合の廻り方向は逆の左廻りです。

これに対して、瀬戸をはじめ上方では、手轆轤(ロクロ)で成型、水引きも、削りも、ともに右廻りである点が基本的に異っているようです。

これを知っていれば、古唐津の判別にも使うことができます。

「唐津その歴史」も参照

唐津ぐい呑みサイトの「陶工達」の作品集です。

無名の唐津焼が、老舗の美濃・瀬戸などの大産地と肩を並べ得た背景は何でしょうか。

桃山文化がはぐくんだ古唐津の魅力とは

唐津のぐい呑みとは実に不思議な器ですね。

酒を呑む器として、ごくありふれた器なのに。

陶土のあるところ、その顔料があり、しかも上に生えている松は燃料で、その灰は釉薬の原料。これらすべて神のなせる業。

桃山時代に花開いた唐津焼などの焼き物にはいろんな名前が付きました。焼き物専用の用語がたくさんあります。

焼きのもの語源を調べると一層焼き物が好きに。

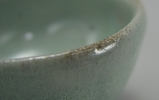

やきものの「景色」は具象的に自然などの景観をイメージするというよりは、「見どころが多い」というほどの意味に使われるようです。

日本人は、その変化を感性で感じ取っています。

使っていると酒器はだんだんとその表情を変えていきます。

これも酒好き、酒器好きの楽しみの一つですね。

神前に御神酒を奉納し、収穫をすれば神に感謝し、人々は酒を飲み交わす。

「御神酒あがらぬ神はない」、人が酒を飲むのは当たり。

唐津の源流-

李朝・高麗

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ