古唐津の釉薬

古唐津が確立した装飾面の手法

古唐津が日本陶磁歴史上に切り開いた功績、特に装飾面からみた数々の新機能はきわめて画期的なものだと思います。

古唐津以降、日本の”やきもの”は「鑑賞の器」として大きく格が上がったように思えます。

古唐津が獲得したその装飾面の手法の内、特に注目すべき要素は鉄絵による絵画的な文様装飾、それと、灰釉、藁灰釉、鉄釉、緑釉などの多様な釉薬があると思います。

この二つの要素により、過去の日本の”やきもの”にはなかった豊かな表情が、素朴な陶器の上に現わされるようになったのだと思います。

釉薬、しかも失透性の藁灰釉がとくに愛陶家に好まれています。

古唐津が開始した藁灰による失透性白釉の魅力、藁灰釉の登場が、その後の日本の陶器の表情を豊かなものにしたと思います。

日本陶器の粗野でモノトーンの器面を明るい失透性の白釉で包み込み、そこに多彩な装飾を施すことに成功したと思います。

古唐津以前の国産陶器(国焼き陶器)の釉薬は器面を均一に被い、器表から液体が染み出すことを防ぐという機能性を第一義的に求めてきました。

藁灰釉の登場により、釉薬そのものも積極的に装飾に関与させていく一方で、多彩色の上絵具を効果的に見せるため、器面を白いキャンバスに変身させる役割も担ったのだと思います。

古唐津には古伊万里や鍋島のように、均一な釉面の上に写実的な文様意匠をもった磁器とは異なり、実に多様で複雑な世界が広がり、調和のとれた美しさが宿っているようです。

「唐津その歴史」も参照

古唐津の革新性について

古唐津の朝鮮唐津は装飾として釉薬効果を表現した。

米、麦などイネ科の植物の灰である藁灰釉は、普通の灰の二倍前後も珪酸を含んでいるので、白濁色となります。

この藁灰釉の誕生は、白絵の具の発見のようなもので、日本の陶器にはじめて「白」を装飾として利用していく手法を見つけ出したといえるようです。

藁灰釉が開発されると、陶器の装飾は飛躍的に華やかになっていったようです。

この白釉のみを掛ける作風を唐津では「斑唐津」と呼んでいます。

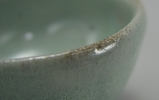

この斑(まだら)とは、胎土または釉薬に含まれた微細な鉄分が、釉面にぽっぽつと黒く青くまばらに現れることから、この釉薬は斑釉と呼ばれています。

斑釉の製品は16世紀末期に北波多村岸岳地域の帆柱窯・皿屋窯・道納屋谷窯などで開始され、伊万里市内の大川原窯、櫨の谷窯などでも続いて生産されたようです。

中国では唐代に黒釉の上に失透性の白濁釉を流しかける手法が存在しました。

これは「花釉磁器」と呼ばれており、白濁釉が不規則に流れたものや、斑文を散らしたような意匠を作るパターンがあるといいます。

河南省の魯出段店窯や黄道窯などで確認されており、おそらく中晩唐期(8世紀半ば~9世紀半ば)に華北地帯を中心に流行した施釉法であると思います。

この斑釉の発展形態が、いわゆる「朝鮮唐津」と呼ばれる鉄釉と白釉とを掛け分けた製品ではないでしょうか。

伊万里市の松浦地域では、「朝鮮唐津」の釉の流れがが平面の場合にはほとんど期待できないという点が、碗・皿の少ない理由ではないでしょうか。

朝鮮唐津で有名なものに「朝鮮唐津耳付六角花生」があります。

これは、鴻池家伝来の朝鮮唐津の代表作としてつとに名高い名作です。

胴部には黒釉を掛け、頭より肩のあたりまで白釉を施しています。

肩下で白釉が黒釉に流下して麗しい兎モウ状を呈しています。

これは「兎の斑(うのふ)」とも言われていますが、その柔らかで温かみのある釉薬の雰囲気を良く伝えた、絶妙なネーミングだと思います。

朝鮮唐津の魅力は、黒褐色の胴部に頚部から白釉が滝のように豪快に流れ込んでいき、黒と白の鮮明な色彩のコントラストではないでしょうか。

鉄釉と白釉の接する部分は、二色が混じり合い藍色の海鼠色状の幻想的な色彩を醸し出しています。

器面の吸水性を断つという、釉薬本来の機能性を全く無視し、装飾としての効果のみを考えた釉薬だと思います。

桃山期における最も先鋭的な釉薬表現と言えるようです。

この朝鮮唐津のルーツですが、今のところ明らかではないようです。

この松浦系の藁灰釉は、古唐津の起源とされる岸岳古唐津の帆柱窯系の技術が伝播したと考えられています。

しかし帆柱窯の製品には、茅の谷窯で見られたような、二色の釉薬の流れや混じり合いを強調したような作風は確立していないようです。

朝鮮唐津の開始については、おそらく美濃窯の織部釉(緑釉)など釉流し装飾のブームに便乗するようなかたちで、それまでの藁灰釉を単独で掛ける釉法から発展させ新たに創造された可能性が高いのではないでしょうか。

「唐津その歴史」も参照

古唐津の白釉の広がり

古唐津の「白」へのあこがれ。

筑前の高取焼では、17世紀初期の永満寺宅間窯で、緑褐色の飴釉と白濁色の藁灰釉を掛け合わせた釉が見られます。

藁灰釉は混じって青味を帯び、いわゆる海鼠釉の状態になり、幻想的な色彩を放っています。

この永満寺宅間窯に続いて築窯されたのが内ヶ磯窯でした。

内ヶ磯窯は、福知山山系にある直方市は高取焼発祥の地で、宅間窯、内ヶ磯窯の二つが、江戸時代初期に開業され、古高取系諸窯の中でも最も優れた製品を後世に残した古内ヶ磯窯の格調高い織部好みの作風を現在に受け継いでいる窯です。

この内ヶ磯窯では、藁灰釉が駆使されて、それこそ縦横無尽の釉薬表現が展開しています。

釉流しに関すれば、美濃の元屋敷窯をはるかに凌駕する面白さであると思います。

これまでその多くが古唐津とされてきた斑釉の水指も、かなりの割合で高取産のものが占めていたことが明らかになっているようです。

朝鮮唐津を反転させたように、全面を白釉で被ったところへ、鉄釉を滝のように流した作もあります。

一方で碗や向付に、白釉を掛けた製品が多いのも内ヶ磯窯の特徴であると思います。

片身替に鉄釉と藁灰釉を掛け分け、特に藁灰を釉流し気味に掛けて、景色の豊かな作品を作っています。

同じく豊前の上野焼も高取焼とほぼ同じように、藁灰釉を多用した釉流しを17世紀初期から展開しています。

また藁灰釉の上に緑釉を釉流し掛けしたタイプもありますが、このような緑釉を二重掛けする手法は、織部には見られなかったものです。

九州諸窯は17世紀後半以降も鉄和、藁灰釉、緑釉を多岐に展開し、ますます積極的に釉薬による装飾意匠を展開していきます。

それは高取焼や、肥後の八代焼や小代焼、薩摩焼などで見られます。

九州諸窯で盛り上がった釉流しや掛け分け釉、斑釉は、江戸時代中期以降の国産陶器装飾の標準と規格を形成していったのだと思います。

18世紀に入ると、瀬戸・美濃窯も、九州の斑釉の影響下に取り込まれてしまうかのような勢いだったようです。

江戸時代の陶器装飾は、間違いなく白釉を中心とした釉流し装飾が主導権を握っていったのだと思います。

「唐津その歴史」も参照

唐津ぐい呑みサイトの「陶工達」の作品集です。

無名の唐津焼が、老舗の美濃・瀬戸などの大産地と肩を並べ得た背景は何でしょうか。

桃山文化がはぐくんだ古唐津の魅力とは

唐津のぐい呑みとは実に不思議な器ですね。

酒を呑む器として、ごくありふれた器なのに。

陶土のあるところ、その顔料があり、しかも上に生えている松は燃料で、その灰は釉薬の原料。これらすべて神のなせる業。

桃山時代に花開いた唐津焼などの焼き物にはいろんな名前が付きました。焼き物専用の用語がたくさんあります。

焼きのもの語源を調べると一層焼き物が好きに。

やきものの「景色」は具象的に自然などの景観をイメージするというよりは、「見どころが多い」というほどの意味に使われるようです。

日本人は、その変化を感性で感じ取っています。

使っていると酒器はだんだんとその表情を変えていきます。

これも酒好き、酒器好きの楽しみの一つですね。

神前に御神酒を奉納し、収穫をすれば神に感謝し、人々は酒を飲み交わす。

「御神酒あがらぬ神はない」、人が酒を飲むのは当たり。

唐津の源流-

李朝・高麗

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ